経済の華僑支配が進みつつある東南アジア。

しかし、東南アジアの文化の根底にはインド文明の影響が脈々と受け継がれています。

このことは、「インドシナ」の名称を見ても明らかです。(インド+シナ)

実際、インド・東南アジアの両方に足を踏み入れたことのある人なら、両文明の類似性に気づくことでしょう。

それでは、なぜ東南アジアの国々にはインドのような既視感が感じられるのでしょうか?

結論から言うと、紀元前4世紀頃〜12世紀の約16世紀に渡って、東南アジア一帯で進んだインド文明の移植現象に由来しています。

中でもカンボジア周辺は、「インド化」大々的に進めた地域であり、古代インド文明の面影を最も色濃く残しています。

本記事では、深い繋がりを持つカンボジア地域とインド文明の関わりについて解説します。

この記事を読めば、カンボジアとインドの根深い関係性が理解できるでしょう。

全移植!!古代インドから東南アジア地域へもたらされたものとは?

古代インド人の東南アジア移住は、最古の記録で紀元前4世紀ですが、個人の動機による小規模なものでした。ところが1世紀になると、エジプト制圧により東方貿易に乗り出したローマの貿易商が、盛んにインドを訪れるようになります。

東方の富を求めるローマの貿易商の需要に応えるべく、インド人の東方進出が本格化。

その影響を受け、1世紀にはメコン川東部に最初の港オケオが建設されます。

つまり、インド人の東南アジア移住が本格化するのは1世紀〜です。

では、どのような影響が東南アジアに及んだのでしょうか?

インドの文字文化の流入

最も大きな影響は、文字に表れています。インド人が渡来するまで、東南アジアは文字を持たない未開文明でした。

文字がないと、情報を伝達することができず、歴史の概念も発生し得ません。

「インド化」以前の東南アジア史が暗黒に包まれたままなのも、文字による歴史の継承が不在だったためです。

これは統治にとって致命的であり、たとえ現王が有能でも、後継者が無能だと王朝の正当性が尽きてしまいます。

古代東南アジア地域は、小規模部族が所々に割拠する状態であり、ローマや漢のような統一王朝は誕生しませんでした。

ところが、この未開状態はインド文明の流入を機に激変。

今日、東南アジア各国の文字は5世紀に南インドで誕生したグランタ文字にルーツを求められるほど、インド文字の流入が始まったのです。

文字文化の導入を機に始まった歴史

ひとたびインド文化の輸入が行われると、東南アジアのあちこちにインド文化を採用する王朝が姿を現します。インド人から「文字」を教わったことで、「歴史」や「統治」の理解が可能となり、それを大勢で共有することで、王朝の成立条件が整ったからです。

このように、東南アジアの歴史は、インド系渡来人の流入を契機に始まったといっても過言ではありません。

さらにインド発祥の概念は時代とともにローカライズされ、「Devaraja(神の王)」、「マンダラモデル」などといった、東南アジア史の中心的なテーマとなる独自性へと発展していきます。

そして、厳格な階級制度を強いるヒンドゥー教は強力な王の登場を可能にしました。

東南アジアのインド化の歴史(BC4世紀〜12世紀)

紀元前4世紀〜12世紀に行われた東南アジアの「インド化」は、2つの時期に分かれます。

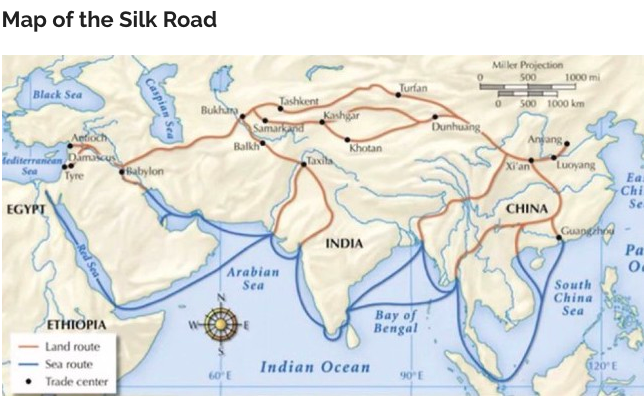

シルクロードの通商ルートを通って、陸路で仏教がインドシナ西部(タイ・ビルマ地方)に伝わった

2 (1世紀〜12世紀)

ローマ帝国との貿易開始をきっかけに中国絹を求めるインド商人が東方へ渡り、その途次にある東南アジアへ海路でヒンドゥー教が伝わった。

交易路は、宗教の伝播ルートとして機能する側面を持ちます。

このことは、次のような事例からも明らかです。

大航海時代におけるキリスト教の世界各地への伝播(15C~20C : 大航海時代〜帝国主義時代)これらの例に漏れることなく、ヒンドゥー教の流入も、遠隔地貿易のネットワークに沿って進みます。

東南アジアのインド化は、ローマ・インド間のインド貿易の副産物として始まりますが、イスラム教団の拡大に伴うローマの衰退、インドへのイスラム勢力の侵食が開始するにつれ衰退します。

するとインド勢力に代わって、西方からイスラム教の流入が始まり、東方からは中国の貿易船が訪れるようになります。

やがて東南アジアは、東西を結ぶ貿易の要衝として、インド・イスラム・中国の3勢力がせめぎ逢う地と化しました。

最終的に、最大の影響力を掌握したのは中華文明でした。

中国は宗教を伝えない代わりに、生産力の低い東南アジアへ物資を運びます。

とりわけタイ王国へは戦争に際する物資の拠出が顕著で、今日まで続く経済に占める中華系富裕層の大きさの原点といえるでしょう。

BC4〜1世紀頃の陸路ルート

古代の通商ルートは、インドから中国までの道のりを陸路を経由して至るルートです。複数あるルートの1つがビルマ(今日のミャンマー)、タイ地方を通っていました。

同時代のインドは、アレクサンドロス大王がまとめあげた地域を引き継いで、インド初の統一王朝(マウリヤ朝)が成立していた時期です。

アショーカ王に仏教が保護されたため、支配宗教の座が従来のバラモン教から仏教へと移った時期にあたります。

そのため、この時代に行われた最初期のインド化は、仏教勢力が先行することになります。

東南アジアの中でも、とりわけ仏教色が強いタイ・ビルマの文化に最初期のインド化の名残を確認できます。

これより東のカンボジア以東へは、陸路の貿易ネットワークから外れていたため、仏教は伝わらなかったようです。(小規模な交易は行われていた)

仏教が伝わったタイ・ビルマ地方では先住民の間に仏教が広まり、地域の伝統宗教として定着していきます。

1世紀〜12世紀の海路ルート

ローマ帝国の開始した季節風貿易を機に、ローマとインドの交流が開始されました。ローマの大きな需要は中国絹にあったので、中国への途上にある東南アジアを訪れるインド人が増え始めます。

この時点で、主な宗教の伝播ルートは海路へシフトします。

紀元前1世紀、ローマ帝国がオリエントを平定し「ローマの平和」が実現します。

それとともにエジプト〜オリエントへ派遣されたローマの駐屯軍は、野放しにされていた海賊の武力排除を実施。

海上の安定化により、海路の遠隔地貿易が空前の活況を呈します。

商業圏の拡大を求めるローマ皇帝は、インドの香辛料、中国の絹に野心を抱き、盛んに東方へ貿易船を派遣しました。

東方の品々は、アラビア半島南部のアデンやアフリカの東海岸(今日のソマリア・エチオピア)に集荷され、エジプトを経由して地中海へ運搬されます。

ローマとの交易は、インドにとっても西方の進んだ文明を取り入れるチャンスであり、貿易の利を背景とする港市国家が沿岸地帯に誕生していきます。(サータヴァーハナ朝、パーンディヤ朝など)

ローマの大きな需要は、中国産の絹でした。

この需要に応えるべく、インド商人は東方の東南アジアに目を向け、現地への進出を開始したのです。

1世紀、インドと中国を結ぶルート上にあるメコンデルタ(南ベトナム)に最初の貿易拠点オケオ(Oc Oe)が出現します。

南インドを出た貿易船は、マレー半島の狭隘なクラ地峡に到達すると、現地の運搬者によって商品を対岸へ運ばせ、そこから船でタイランド湾に沿ってオケオへと至り、ベトナム湾を沿って中国に到達するルートを進みます。

のちにメコンデルタを支配した扶南(東南アジア初のインド化王朝)は、このルート全体を支配下に置くことに成功し、貿易の富を背景に強大な勢力を築きます。

今日なおオケオから出土するローマ帝国時代のコインが、往時の活況を物語っています。

なお、同時代のインド本土は、マウリヤ朝の崩壊(前2世紀)から始まった長い分裂時代の真っ只中でした。

マウリヤ朝とともに仏教は後退し、バラモン教はヒンドゥー教へと脱皮しながら復古の機会を伺います。

4世紀にはグプタ朝がインド混乱期を収拾。

同時に、グプタ朝の奉じるヒンドゥー教が支配宗教の座を回復します。

この頃(1世紀〜)通商のために東南アジアへ赴いたインド商人の航には、バラモン階級の僧侶が同乗するようになっていました。

インド化と同時に姿を現した東南アジア最初期の王朝

東南アジアへ降り立ったバラモン階層が最初に直面する問題が、文化の違いです。いくらバラモン階級が最上位階級を誇ったところで、通用するのはバラモン教徒の間のみです。

異教徒には理解されないどころか、下手をすると迫害の憂き目に逢ってしまいます。

そこで、居場所を確保したいバラモン僧侶たちは、自信が持つバラモン教の神秘的な儀式を用いて現地の支配階級に取り入ります。

つまり、「バラモン教の儀式によって統治者の権威にお墨付きを与える」ことによって、部族長はより偉大な王になれると提案したのです。

この提案は、統治の後ろ盾を求める支配階級に受け入れられ、バラモン階級は保護を受けることに成功。

インドのヒンドゥー思想が急速に浸透すると共に、東南アジアの部族集団は「上からのインド化」を掲げて統廃合を繰り返し、王朝の規模を拡大していきます。

そして一度、インド化の道が開かれると、本土インドから大勢の移住者が続き、東南アジアのインド化を加速させます。

こうした中で起きた文字文化の流入で、記録が可能になります。

碑文による王朝の歴史、命令の布告といった政治行動を可能にさせ、東南アジアの歴史が開始する土壌を整えていきます。

(この時輸入されたサンスクリッド語は、東南アジア先住民の口語とは距離があったため取得は困難を極めた。そのためサンスクリット語は、中世ヨーロッパにおけるラテン語のように、知識階級が用いる貴族の言語として扱われた。)

これが「東南アジアのインド化」現象の最初期の姿です。

この時期は、東南アジアの最初期の王朝が姿を表した時期と重なっており、東南アジアに刻み込まれたインド文化の根深さを象徴しています。

・マレー半島Gangga Negara(2C〜1025)、Langkasuka(2〜15C)、Pan Pan(3〜7C)

・ボルネオ島 クタイ王国(4〜5C)

・ジャワ島Salakanagara(130〜362)、タルマヌガラ王国(358年〜669年)

これら王朝の名称がサンスクリッド語に由来している通り、これら王朝の創始者は、インド商人、アレクサンダー大王の子孫(北インド系)、グプタ朝の亡命貴族、あるいはヒンドゥー教に改宗した現地人など、インドに関わらない人物は見当たりません。

扶南のみは漢字の表記ですが、これは現地に資料が残っていないため、中国の史書に依存しているためです。

扶南においても、インド人の貴族が王位に就いていたことが確認されます。

さらに、5〜6世紀ごろには、南インドでサータヴァーハナ朝の後継国パッラヴァ朝がグランタ・パッラヴァ文字を発明し、これが東南アジアへ伝わり、今日のクメール語、タイ語、ラオス語、ビルマ語などの原型として定着します。(現地民が話す「音」を記述できる庶民語)

ヨーロッパ商人の撤退後、東南アジア地域への積極性を強めたインド商人

さらに7世紀、イスラム共同体の拡大事業がローマ支配下のエジプトに及ぶと、エジプトを失ったヨーロッパ商人がインド洋貿易から姿を消します。ヨーロッパというドル箱を失ったインド商人は、東南アジアに活路を求め、東南アジア進出の勢いを加速させます。

インド文明にとっての東南アジアとは、古くから資源溢れる魅力的な地域「スワンナブーミ(黄金の大陸”Golden Land”)」として重視されていたのです。(反対に中華文明からは辺境の野蛮国とみなされていたため、移住が進まなかった。)

5~6世紀頃、航海技術の発達を背景に、印中の貿易のネットワークが海路に集中します。

この動きは、交易ネットワークの変更を引き起こし、「マラッカ海峡〜スンダ海峡を通過するルート」が使われるようになります。

こうした変化は、交易ルートの通るスマトラ島とジャワ島の繁栄とシュリーヴィジャヤ王国の台頭をもたらす一方、古いルートを衰退させ扶南が滅亡(550年)。

さらに8世紀、大陸で唐の衰退が始まり、シルクロードの防備の弱体したことは、交易ネットワークの海路集中を助長します。

こうした後押しを受け、シュリーヴィジャヤ王国は、東南アジアのほとんどの島嶼群を傘下に収め、8世紀の終わりまでにメコンデルタの真臘(扶南を滅ぼしたクメール人の国)沿岸部も併合。

9世紀には、王族同士の結婚を通してジャワのシャイレンドラ朝と合同を果たし、東南アジアの貿易ルートの大部分を掌握するに至ります。

さらには中国人の好む貿易資源(犀角や象牙など)の調達を試みアフリカへも進出。

9世紀にアフリカ大陸近海のマダガスカル島、10世紀にはアフリカ本土へ遠征を行うほどの権勢を張ります。

ところが、こうした繁栄は、南インドの勢力に目をつけられる結果を招きました。

1025年、インド洋の富に目をつけたチョーラ朝の思惑を利用したのが、クメール帝国でした。

仏教勢力であるシュリーヴィジャヤ、タルマランガの前に苦境に立たされていたヒンドゥー教国のクメール帝国は、同じくヒンドゥー教国のチョーラ朝に救援を要請。

ここに南インドからのシュリーヴィジャヤ遠征が実現し、チョーラ朝がは見事シュリーヴィジャヤ王国の打倒に成功します。

東南アジアの統治イデオロギー(マンダラ理論)において、王は神に等しい存在です。

ですから、東南アジアの覇権勢力であったシュリーヴィジャヤ王国の敗北は、当然ながら地域の勢力図に混乱を生むことになります。

東南アジアにおけるイスラム教の台頭

こうした中、勢力を強めてきたのがイスラム勢力です。

1136年にマレー半島のケダがイスラム教に改宗すると、1267年にはスマトラ島のサムドラ・パサイがイスラム教に改宗。

15世紀の終わりまでにはマレー半島とスマトラ島がイスラム化し、この地域を中心に、ジャワなど複数の地域がイスラム教徒の王によって統治されるようになっていました。

東南アジア最後のヒンドゥー教国となったマジャパヒト王国も、シュリーヴィジャヤ王国に代わる形で14世紀までジャワで栄華を保っていました。

しかし、中国・明王朝との不仲が災いし、地域覇権のライバルであるマラッカ王国(イスラム教国)への支援を招きます。

(中国の援助を受けた)イスラム教国マラッカ王国がヒンドゥー教国マジャパヒト王国を敗った時点で、東南アジア海峡部のイスラム化が確定します。

この交替を機に、「東南アジアのインド化」も終わりを告げることになります。

東南アジア海峡部におけるイスラム支配は、ヨーロッパ勢力の到来まで続きます。

1511年のポルトガルによるマラッカ王国の征服(大航海時代)、

年のスペインのフィリピン占領、

年のオランダのインドネシア占領

インドシナ半島の覇権勢力・クメール帝国の台頭

いっぽうインドシナ半島では、南インドへの出兵要請と同盟によって見事ライバルのシュリーヴィジャヤ王国を倒したクメール帝国が、勝利を噛み締めていました。

敵対勢力を打倒したクメール帝国は、高い農業生産力を背景にインドシナ半島のほぼ全域に勢力を広げます。

西はマレー半島北部、東はカンボジア、北はラオスというカンボジア史の黄金時代を実現し、12世紀には王の栄華を記念してアンコール・ワットを建立。

国内外に王の権威を示します。

ところが、13世紀に離反傾向を示し始めたタイ族に押され始め、15世紀には都アンコールを放棄。

タイ族の王朝(スコータイ朝、アユタヤ朝)にインドシナの覇権を譲り渡し、自らは南方のプノンペンへ去ります。

クメール帝国の後退を以て、インドシナ半島におけるヒンドゥー教の影響も下火に向かい、以降はタイ族を中心とする仏教勢力がインドシナ半島の支配権を握ることになります。

結果的に、インド色一色だった東南アジアの文化は、

・インドシナ半島ー仏教

・海峡部ーイスラム教

・カンボジアーヒンドゥー教

の3勢力が分かつ格好となり、それぞれが独自性を備えるに至っています。